ESTATIKA − der PV-Statiker

Unbedenklichkeitsbescheinigung für PV-Zusatzlasten als rechtssicheres Dokument.

Statischer Nachweis für die Umsetzung von PV-Projekten − Dächer, Fassaden und Freifächen prüfen lassen.

» Informationen zur Echtheit der Bewertungen

Namenhafte Kunden vertrauen auf unsere PV-Statik

Statische Begleitung für Ihre PV-Projekte

Dr.-Ing.

Christoph Ebbing

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH)

R. Sithamparanathan

Leiter Tragwerksplanung

Dipl.-Vw.

Stefan Tiesmeyer

Leiter Energiewirtschaft

- Gründungsjahr

- 2019

- Jahre Berufserfahrung

- 20+

- abgeschlossene Projekte

- 2.250+

Unbedenklichkeitsbescheinigung

für die Projektumsetzung.

Wir bieten unseren Kunden bei positiven Ergebnis der Quick-Check-Machbarkeitsanalyse das Ausarbeiten einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von PV-Zusatzlasten an. Ziel ist der rechtssichere (sogenannt “prüffähige”) statische Nachweis der tragwerksplanerische Bewertung zum Aufbau einer PV-Anlage auf einem Bestandsgebäude. Dadurch wird die Machbarkeit eines PV-Projektes nachgewiesen.

Das Dokument kann Dritten wie Kunden, Banken und Behörden bei der Projektumsetzung vorgelegt werden.

Leistungsbeschreibung

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist eine Planungsleistung und umfasst die folgenden Schritte:

- Neumodellierung der statischen Berechnung (inkl. FEM-Modellierungen, falls erforderlich)

- Ergänzung der Statik um zusätzliche Lastannahmen (Variantenuntersuchung)

- Bewertung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit statisch relevanter Bauteile

- Erstellen eines vereinfachten Positionsplans inkl. Positionsliste

- Prüffähige Dokumentation

- Ausstellen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung einer zusätzlichen PV-Anlage (innerhalb von 10 Werktagen nach der Bewertung durch den Quick-Check)

Das Ausstellen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ein mit höheren Kosten verbundener Aufwand. Deshalb bieten wir zunächst den Quick-Check zur Bewertung der Machbarkeit eines PV-Projektes als Beratungsleistung an. Nur bei einem positiven Ergebnis wird die Unbedenklichkeit nachgewiesen.

Bedenkliche Vorbemessung

Methodik zum Erstellen der Unbedenklichkeitsbescheinigung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung − unterschrieben von einem qualifizierten Tragwerksplaner ist ein entscheidendes Dokument, wenn es um planerische Sicherheit für Ausführende und Haftungsfragen im Schadensfall für Eigentümer geht. Fragen zur statischen Unbedenklichkeit ergeben sich vor allem bei der Installation von PV-Anlagen. Viele Fragen, die nachfolgend geklärt werden sollen.

Was ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung?

Stellen Sie sich vor, Sie sind Eigentümer einer Immobilie und möchten eine PV-Anlage auf dem Dach oder an der Fassade montieren. Die PV-Anlage hat − je nach Ausführung ein Gewicht von 10–40 kg/m² und stellt dadurch eine zusätzliche Belastung für Ihr Gebäude dar: baustatisch und bauphysikalisch.

Bei fehlerhafter Befestigung kann die PV-Anlage bei zu starken Windsog auch eine Gefährdung der angrenzenden Bebauungen darstellen (Nachweis gegen Abheben). Bei zu hohem Gewicht kann es passieren, dass Bauteiloberflächen unregelmäßig verschattet und belastet werden, Bauelemente sich stark durchbiegen, verdrehen, knicken oder einknicken. Wenngleich ein Gebäude oftmals durch die Zusatzbelastung einbricht, können höhere Durchbiegungen und veränderte Temperaturbedingungen unterhalb der Solarmodule dennoch mittel- bis langfristige Schäden verursachen. Dazu zählen beispielsweise Rissbildungen in einzelnen Bauteilschichten und damit einhergehender Feuchteeintritt und Korrosion.

Um die Gefahr einer Überbelastung zu verhindern, werden statische Berechnungen durchgeführt. Mit Hilfe anerkannter Rechen- bzw. Prüfverfahren, sowie nachzuweisende Grenzwerte der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit kann die Unbedenklichkeit einer zusätzlichen PV-Last bescheinigt werden.

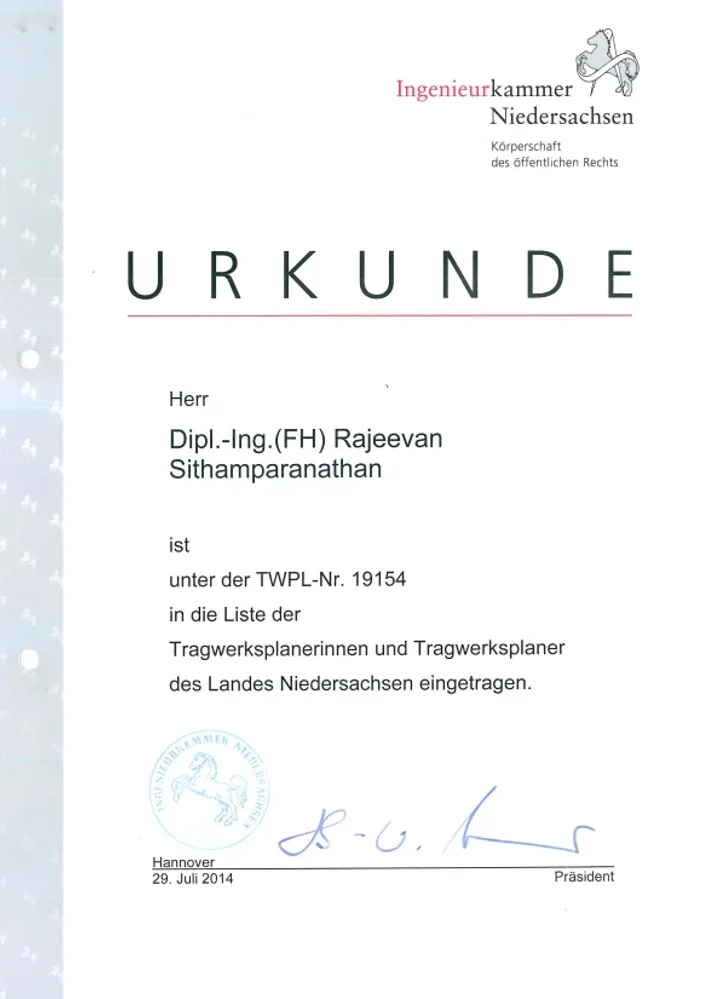

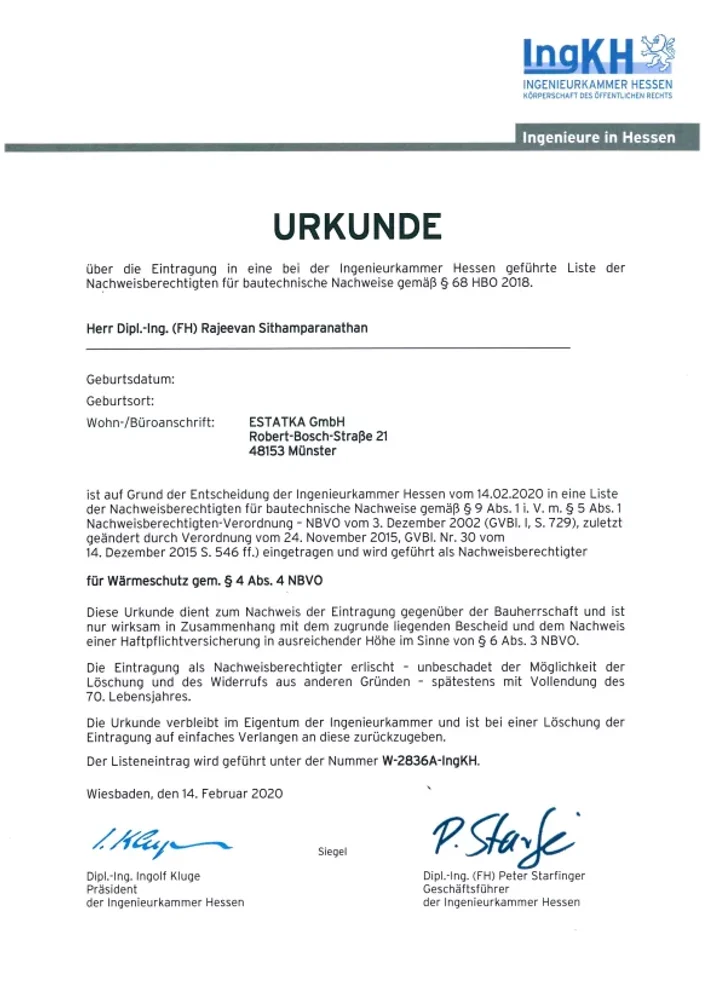

Wer darf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen?

Wer eine statisch-konstruktive Unbedenklichkeit bescheinigen darf, regeln die Landesbauordnungen. Beim Bauen im Bestand zählt die Installation einer PV-Anlage im Regelfall zu den verfahrensfreien Maßnahmen (Beispiel NRW: §62 BauO NRW). Statisch-konstruktive Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden von nachweisberechtigten Personen ausgestellt.

Nachweisberechtigt sind hauptsächlich qualifizierte Tragwerksplaner. Als qualifizierter Tragwerksplaner dürfen sich zumeist Bauingenieure bezeichnen, welche in der Ingenieurkammer als solche eingetragen sind. Entsprechende Listen werden von den Ingenieurkammern der einzelnen Bundesländer geführt. Eine Eintragung erhält man als Bauingenieur durch Nachweise zur Ausbildung (Studium), Berufserfahrung (Projektreferenzen) und einer Berufshaftpflichtversicherung. Qualifizierte Tragwerksplaner bezeichnet man umgangssprachlich auch als Statiker.

Was kostet die statisch-konstruktive Unbedenklichkeitsbescheinigung?

Die Kosten einer statisch-konstruktiven Unbedenklichkeitsbescheinigung sind wesentlich von der Fragestellung und Datengrundlage abhängig. Bei PV-Installationen sind vorab die Datengrundlagen zu prüfen. Es lohnt sich, eine vollständige Bauakte, mit statischen Berechnungen, Architektenplänen und bestenfalls Nachweisen zur tatsächlichen Ausführung des Bestandsgebäudes vorlegen zu können, da viele Informationen im Gebäudebestand später nicht mehr gesichtet werden können (z. B. tatsächlicher Dachaufbau, Bewehrungsgehalt in Stahlbetonteilen, versteckte Unterzüge/Überzüge, Fundamentabmessungen, Bodengüte etc.).

Darauf aufbauend wird bewertet, ob man die Statik neu berechnen und ein Aufmaß machen muss, oder ein einfacher Lastenvergleich ausreicht. Ein Ortstermin mit Sichtprüfung sollte in jedem Fall durchgeführt werden, da im Gebäudebestand sehr häufig zusätzliche Lasten an Stellen befinden, die in keiner Gebäudedokumentation auftauchen und dadurch leichtfertig missachtet werden könnten. Angebot schreiben, Ortstermin durchführen, Akten zusammenstellen und sichten, Prüfprotokoll anfertigen, Erläuterungen, Rechnung schreiben und Zahlungsverfolgung sind als Mindestmaß anzusehen.

Bei einem Stundensatz von schätzungsweise 150 €/Std. und 16 Stunden (2 Werktage) Mindestaufwand pro Gebäude fallen schnell Kosten von 2.400 € brutto an. Technische Hilfsmittel können bei unterschriftsreifen Dokumenten den Aufwand bedingt senken.

Kann künstliche Intelligenz eine statisch-konstruktive Unbedenklichkeitsbescheinigung erstellen?

Die Fragestellung ist zunächst berechtigt, bedenkt man, dass vor allem bei größeren und mehrfach veränderten Gewerbegebäuden teilweise hunderte (teils unvollständige) Dokumente nach relevanten Informationen strukturiert, durchsucht und geprüft werden müssen. Künstliche Intelligenz kann dennoch allenfalls eine Hilfestellung darstellen.Der Grund dafür ist einfach: Wer haftet im Schadensfall, wenn die KI nicht richtig geprüft hat? Keine KI ist eingetragen als qualifizierter Tragwerksplaner. Softwarehersteller aller Art gewährleisten keine 100 % Genauigkeit, da eine KI stochastisch, wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung agiert.

Ein 100 % Vertrauen auf die KI würde man als leichtfertig bewerten, da − wie zuvor erläutert − vor Ort die tatsächlichen Rahmenbedingungen vom dokumentierten Gebäudebestand abweichen können und klar identifizierbare Merkmale dies ersichtlich machen könnten. Künstliche Intelligenz ist daher als ein weiteres technisches Hilfsmittel anzusehen, mit dem eine höhere Effizienz im Arbeitsalltag eines Statikers erreicht werden kann.

Wann wird eine Unbedenklichkeitsbescheinigung rechtlich benötigt?

Die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit wird bei nachträglicher Installation einer PV-Anlage auf einem Bestandsgebäude mindestens in einigen Bundesländern bauordnungsrechtlich nicht (mehr) gefordert. Die Notwendigkeit einer statisch-konstruktiven Prüfung des Bestandsgebäudes ist daher vor allem privatrechtliche Anforderungen der Immobilieneigentümer gegenüber den PV-Unternehmen (Bauunternehmen, Generalunternehmen, Generalübernehmer, Projektentwickler).

Privatrechtlich bedeutet konkret, dass sich professionelle Eigentümer sich entweder vertraglich zusichern lassen, dass keine Schäden durch die Installation einer PV-Anlage am Bestandsgebäude entstehen dürfen und dafür entsprechende Belege vorzuweisen sind. Oder aber die Eigentümer lassen sich unabhängig vom Installateur sicherheitshalber eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen, um beispielsweise den Anforderungen der Gebäudeversicherung zu genügen.

Die statisch-konstruktive Unbedenklichkeitsbescheinigung mag am Ende nur ein Dokument sein, welches von einem qualifizierten Tragwerksplaner (“mit Stempel”) unterschrieben wurde. Der Prüfaufwand ist dabei jedoch nicht zu unterschätzen. Eigentümer tun schließlich gut daran, die Gebäudeakte gut zu pflegen. Solche und weitere, vergleichbare Anwendungsfälle treten im Lebenszyklus einer Immobilie häufiger auf (kleinere Umbauten, Umnutzungen, Zusatzlasten). Der Aufwand für die entsprechenden Voruntersuchungen sind mit vollständiger Gebäudeakte deutlich geringer. An fehlenden Gebäudedokumenten kann schließlich eine künstliche Intelligenz auch (noch) nichts ändern.

Methode: Lastenvergleich

Wie wird die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit bei einer PV-Zusatzlast auf einem Bestandsgebäude nachgewiesen? Die Antwort auf diese Frage kann vielfältig ausfallen. Die einfachste − aber nicht immer bedenkenfrei anwendbare Methode ist der Lastenvergleich. Was man unter einem Lastenvergleich versteht und wie dieser geführt wird, soll nachfolgend erläutert werden.

Wir stellen uns vor, auf dem Dach eines bestehenden Gebäudes soll eine PV-Anlage installiert werden. Die PV-Anlage stellt eine Zusatzlast dar, welche das Dach seit Herrichtung des Gebäudes bislang nicht belastet hat.

Was ist ein Lastenvergleich?

Bei einem Lastenvergleich verwendet man die statische Berechnung des Bestandsgebäudes und prüft die rechnerisch angesetzten Lastannahmen und vergleicht diese mit den real auftretenden Lasten. Sind die rechnerisch angesetzten Lastannahmen größer als die tatsächlich vorhandenen Lasten, spricht man von Lastreserven. Sind die Lastreserven größer als die geplanten Zusatzlasten (z. B. durch eine PV-Anlage), kann mit Hilfe eines einfachen Lastenvergleiches die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit bescheinigt werden.

Welche weiteren rechnerischen Nachweise sind bei PV-Installation baukonstruktiv zu führen?

Eine PV-Anlage sorgt für eine Zusatzbelastung auf dem Dach, welche zu erhöhten Kräften in einzelnen Bauteilen führt. Die PV-Anlage selbst kann jedoch − aufgrund von Winddruck und Windsogwirkungen auch abheben (“herunterfliegen”) und sollte entsprechend gesichert werden. Das Sichern gegen Abheben wird je nach Dachkonstruktion unterschiedlich gelöst: Bei Flachdächern mit Lastplatten und bei Steildächern meist mit Befestigungsankern, die am Tragwerk befestigt werden. Um die Sicherung zu bemessen sind standortabhängige Windlasten (Windsog und Winddruck) zu ermitteln. Im Regelfall werden diese Nachweise von den Systemherstellern geführt.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Lastenvergleich durchführen zu können?

Ein Lastenvergleich erfordert, dass die statischen Berechnungen eines Gebäudes in prüffähiger Form vorliegen. Das heißt, alle statisch relevanten Bauteile wurden bemessen und deren Lage ist dokumentiert (beispielsweise in einem Positionsplan). Alle rechnerischen Lastannahmen sind dokumentiert und wiederauffindbar. Außerdem sollten die real verwendeten Materialien vor Ort erkennbar bzw. durch Lieferscheine, Baustellenfotos oder Rechnung belegbar sein. Sollten Erinnerungsprotokolle von Bauteilaufbauten oder Bauteilabmessungen vorliegen (z. B. vom Eigentümer selbst), ist dies entsprechend zu protokollieren (relevant im Schadensfall). Ein Dokumentencheck und eine Vor-Ort Begehung sind bei einem Lastenvergleich als Mindestanforderung zu werten.

Beispiel für einen Lastenvergleich

Gerechnet wurde ein Dach mit folgendem Aufbau:

- Stahlträger IPE 300

- Stahl-Trapezprofil 104 mm

- Mineralwoll-Dämmung, d = 160 mm WLG 040, Dichte: 150 kg/m³

- Dachabdichtung Bitumen, 2‑lagig

- Kiesbelag, 50 mm

Tatsächlich vorhanden ist eine Styrodur-Dämmplatte, d = 120 mm WLG 023 mit einer Dichte von etwa 30 kg/m³ (> 5x leichter). Die Dachabdichtung ist eine Kunststoffbahn, einlagig verlegt. Der Kiesbelag wurde bereits entfernt. Das Dachtragwerk, bestehend aus Trapezprofil und Stahlträger sind identisch.

Aus dem abweichenden Dachaufbau ergeben sich rechnerische Lastreserven, die für eine PV-Installation genutzt werden können.

Welche baukonstruktiven Themen sind weiterführend zu beachten?

Abgesehen von der statisch-konstruktiven Unbedenklichkeit sind Beschädigungen bei der Montage und während der Nutzungsphase an der Abdichtungsebene dringend zu vermeiden. Beschädigungen können kurzfristig beim Verlegen der PV-Module samt Unterkonstruktion entstehen (z. B. Risse in Abdichtungsfolien durch scharfe Profilkanten während des Transportes). Langfristige Beschädigungen können entstehen, wenn lokal sehr hohe Punktlasten die Abdichtungs- oder Dämmebene stark eindrücken und dadurch Reibungs- oder Spannungsrisse entstehen.

Moderne Dachabdichtungsbahnen haben eine bauaufsichtliche Zulassung für hohe Punktlasten. Frühere Bauprodukte hatten diese häufig nicht. Kleinere Punktlasten werden statisch-konstruktiv nicht als Punktlasten, sondern vereinfacht als Flächenlast berücksichtigt und damit rechnerisch im Regelfall nicht nachgewiesen (nur bei sehr hohen Punktlasten, beispielsweise bei Wechselrichterbänken mit Einhausung).

Wie werden Lastenvergleiche von einigen Statikern alternativ geführt?

Eine Art Lastenvergleich könnte auch rechnerisch durchgeführt werden, indem der Ausnutzungsgrad statisch relevanter Bauteile in der bestehenden Statik betrachtet und unter Berücksichtigung zusätzlicher Lasten im Dreisatz-Verfahren rechnerisch erhöht wird. Liegt der Ausnutzungsgrad weiterhin unter 1,0 (100 %), kann eine statisch-konstruktive Unbedenklichkeit vereinfacht unterstellt werden. Beispiel:

In der rechnerischen Ausgangssituation ohne PV-Anlage wird das Dach mit 5,00 kN/m² belastet, der Ausnutzungsgrad (z. B. die Spannung) des Stahl-Trapezbleches beträgt rechnerisch 75 % (0,75). Die PV-Anlage wiegt inklusive Lastplatten 0,50 kN/m² inkl. Sicherheitsbeiwerten. Dies entspricht einer Lasterhöhung um 0,50/5,00 = 10 % (0,1). Bei einem Einfeld-Trägersystem erhöht die Last (q) die resultierenden Kräfte eindimensional (nicht exponentiell). Dementsprechend könnte man darauf schließen, dass der neu resultierende Ausnutzungsgrad des Stahl-Trapezbleches rechnerisch nach Beachtung der PV-Zusatzlast 75 % + 10 % = 85 % (0,75 + 0,10 = 0,85) beträgt. Die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit für das Stahl-Trapezprofil könnte mit einfachen handschriftlichen Nachweisen bescheinigt werden.

Welche kritischen Bedenken bestehen bei alternativer Durchführung des Lastenvergleichs?

Dieses alternative Lastvergleich-Rechenverfahren ist anwendbar bei einfachen statischen Systemen, wenn sichergestellt ist, dass im Bestand alle relevanten rechnerischen Nachweise geführt wurden und bei allen Nachweisen rechnerisch ein linearer Zusammenhang zwischen Lasteinwirkungen (q) und resultierenden Kräften besteht. Dies gilt auch für Bauteilverbindungen, Schweißnähte, Auflagerpunkte, diverse Querstreben und sonstige Bauteile. Es erfordert neben einer guten Gebäudeakte viel Erfahrung und Know-How, um eine statisch-konstruktive Unbedenklichkeitsbescheinigung nur mit einem Lastenvergleich zu führen, obwohl keine Lastreserven vorhanden sind.

Der alternative Lastenvergleich ist gegenüber der statischen Neuberechnung insgesamt als fehleranfälliger zu bewerten und daher nicht zu empfehlen. In der Praxis zeigt sich, dass sobald bei einzelnen Knotenpunkte und Bauteilen Unsicherheit besteht, eine rechnerische Neueingabe die verlässlichere und effizientere Methode darstellt.

Wozu werden Lastenvergleiche auf Basis des statischen Ausnutzungsgrades häufig genutzt?

Der vereinfachte Lastenvergleich auf Basis des statischen Ausnutzungsgrades wird häufig zur Ersteinschätzung der technischen Machbarkeit eingesetzt. Mit wenig Aufwand können Fachexperten vor detaillierter Auseinandersetzung mit der Gebäudestatik einschätzen, ob eine Zusatzbelastung statisch bedenklich ist oder nicht. Sie werden beispielsweise bei Portfolioanalysen auf Dokumentenbasis eingesetzt (vorab: Haftungsausschluss klären).

Methode: Modellierung

Die Praxis aus einer Vielzahl geprüfter Bestandsgebäude zeigt, dass Gebäudeakten in den allermeisten Fällen nicht vollständig sind, tragende Bauteile in der Nutzungsphase zusätzlich belastet werden (z. B. nachträglich installierte Rohre, Kabeltrassen, Kranbahnen, Einbauten), oder Pläne, Fotos und Berechnungen nicht übereinstimmen. Die Folge: Die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit bei einer PV-Installation kann ohne Neuberechnung der Gebäudestatik rechnerisch nicht nachgewiesen werden. Es findet eine Neumodellierung statt. Wann eine Neuberechnung sinnvoll ist und wie aufwendig diese sind, wird im nachfolgenden Beitrag erläutert.

Wie wird die Statik eines Gebäudes berechnet?

Die statische Berechnung eines Gebäudes ist so aufgebaut, dass äußere und innere Einwirkungen auf ein Gebäude in Form von Lastannahmen ermittelt werden. Die Geometrie und konstruktive Ausführung eines Gebäudes bestimmt das statische System. Sprich: An welcher Stelle wirken − auf welcher Länge − welche Lasten. Das Ziel der statischen Berechnung ist es, jede Art von Lasteinwirkung (Wind, Schnee, Eigengewicht, Erdbeben, Anpralllasten, Nutzlasten) sicher in einen tragfähigen Baugrund (Boden) zu leiten und die Gebäude-Bauteile entsprechend zu dimensionieren. Zur Dimensionierung einzelner Bauteile werden statische Systeme einzeln betrachtet und Kräfte an einzelnen Knotenpunkten ermittelt.

Jedes Bauteil − von oben nach unten − wird, sofern dem Bauteil eine tragende Funktion zugetragen wird, einzeln dimensioniert. Für jedes Bauteil und für statisch relevante Bauteilverbindungen (Schweißnähte, Schraubverbindungen, Nietverbindungen) werden unterschiedliche, rechnerische Nachweise geführt. Dazu zählen beispielsweise Druck‑, Zug‑, Biege‑, Knick- und Schubnachweise. Sowohl die Standsicherheit als auch die Gebrauchstauglichkeit sind sicherzustellen. Die Standsicherheit stellt sicher, dass die gewählte Konstruktion unter widrigsten Bedingungen standhaft bleibt. Die Gebrauchstauglichkeit stellt sicher, dass die gewählte Konstruktion auch langfristig keine Bauschäden, beispielsweise aufgrund zu hoher Durchbiegungen erfährt. Zu hohe Durchbiegungen können beispielsweise bei der Entwässerung am Dach eine wichtige Rolle spielen (bauphysikalisch und baukonstruktiv ungewünschte Pfützenbildung).

Erfüllt ein Bauteil − aufgrund seiner Abmessungen und Form − die rechnerischen Anforderungen, gilt das Bauteil als statisch unbedenklich.

Wie wird nachträglich das PV-Gewicht berücksichtigt?

Je nachdem wo die PV-Anlage installiert wird, werden zusätzliche Lastannahmen dem Rechenmodell hinzugefügt. Alle rechnerisch nachgewiesenen Bauteile und Bauteilverbindungen werden − unter Beachtung der Zusatzlasten − neu bewertet. Es wird abschließend geprüft, ob alle Bauteile trotz höherer Belastung weiterhin tragfähig und gebrauchstauglich sind.

Können alte Statik-Dateien wiederverwendet werden?

Teilweise mag es funktionieren, dass man alte Berechnungsdateien wieder verwenden kann. Da sich Softwareprodukte, Normen und Berechnungsmethoden weiterentwickelt haben, ist die Wiederverwertbarkeit jedoch häufig gering. Darüber hinaus müsste es sich um ein einlesbares Datenformat handeln. Da nicht alle Statiker mit der gleichen Software rechnen, ist die Wiederverwertbarkeit am ehesten beim ursprünglichen Statiker gegeben.

Warum ist eine Neumodellierung häufig vorteilhaft?

Bei Bestandsgebäuden wurde häufig noch mit alten Lastannahmen und veralteten Methoden gerechnet. Moderne FEM-Berechnungen (Simulationsverfahren) ermöglichen es, Momentenumlagerungen und andere statische Effekte in einem Gebäude ganzheitlich zu betrachten. Die Verfahren sind genauer und helfen teilweise, die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit nachzuweisen.

Welche Lösungen gibt es, wenn einzelne Bauteile trotz moderner Methoden überlastet sind?

Grundsätzlich sind drei Ansätze denkbar.

- Die reale Belastung wird reduziert. Beispielsweise wird die Schichtdicke vorhandener Kiesbeläge entfernt und die dadurch gewonnenen Lastreserven für PV-Anlagen und Lastplatten genutzt.

- Es werden geringere Zusatzlasten gewählt. Anstelle eines Ständersystems werden PV-Folien auf das Flachdach geklebt. PV-Folien sind teurer und weniger effizient, aber manchmal eine technisch sinnvolle Lösung.

- Es werden Nachbesserungen am Bestandssystem vorgenommen. Nach der Neumodellierung ist genau erkennbar, welche Bauteile nachgebessert werden müssten. Ein erfahrener Tragwerksplaner weiß schnell, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Zusatzbelastungen aufnehmen zu können. Zusätzliche Querträger oder Streben können beispielsweise einfach geschraubt oder geschweißt werden. Entsprechende Nachweise sind zu führen.

Die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit kann häufig erst nach Neumodellierung der Statik rechnerisch belegt werden. Bei sehr schlechter Gebäudedokumentation kann es zusätzlich sein, dass ein erheblicher Aufwand für ein Aufmaß entsteht (inkl. Miete für Hebebühnen oder anderen Gerätschaften). Die Erfahrung zeigt aber auch, dass qualifizierte Tragwerksplaner mit Erfahrung bei PV-Projekten auf dem Dach im Regelfall auch kosteneffiziente Lösungswege aufzeigen können, die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit nachzuweisen.

Unsere Preise.

Starten Sie den Quick-Check.

Geplante PV-Zusatzlasten kosteneffizient mit dem Quick-Check auf statische Machbarkeit prüfen lassen.

statische Bewertungen von folgenden PV-Zusatzlasten:

sowie Dachbekiesung, Wärmepumpe, Lüftungstechnik, Klimatechnik, Aufstockung uvm.

ESTATIKA – der PV-Statiker

Sichern Sie geplante PV-Zusatzlasten statisch ab.

Kosteneffizienter Quickcheck − Machbarkeitsanalyse für Dächer und Fassaden.

Auswahl an Qualifikationen

“Wir freuen uns sehr, dass die ESTATIKA GmbH unseren IHK-Arbeitskreis Wohn- und Gewerbebau fachlich unterstützt.”

– Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer IHK Nord Westfalen